数字时代黑客社群的隐秘联系网络构建与加密协作机制

数字幽灵的环球漫游:一场加密时代的隐秘之旅

Digital Phantom’s Global Odyssey: A Covert Journey in the Age of Encryption

暗网中的虚拟秘境(The Virtual Labyrinth)

在数字世界的褶皱里,存在一片不为人知的“暗网大陆”。这里没有地理坐标,却遍布着黑客社群的隐秘驿站——加密论坛、匿名聊天室、分布式服务器群。这些节点如同沙漠中的绿洲,为“数字游民”提供喘息与补给。一位资深黑客曾比喻:“我们的旅行工具不是护照,而是密钥;目的地不是城市,而是数据洪流中的漏洞。” 在这里,每一串代码都是路标,每一次渗透都是探险。

不同于传统旅行的风光打卡,黑客的旅程始于对系统边界的试探。他们用零日漏洞作撬棍,以恶意软件为行囊,穿梭于企业防火墙、数据库甚至卫星通信链路的夹缝中。这些“虚拟背包客”的足迹不留痕迹,却在全球网络安全地图上刻下隐形的裂痕。

代码迷宫中的协作密码(The Collaborative Cipher)

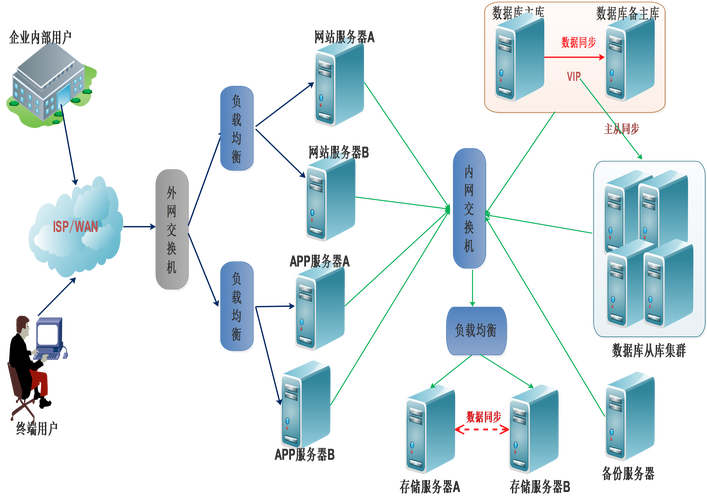

黑客社群的协作网络,宛如一座由无数密室串联的巴别塔。成员通过加密信道传递指令,利用区块链技术分配任务,甚至开发出基于Tor网络的“任务集市”。在这里,菲律宾的脚本小子可能与俄罗斯的漏洞猎人组队,而巴西的社会工程专家正用葡萄牙语编写钓鱼邮件模板。

这种协作的独特性在于其“去中心化仪式”。每当有雇主下单,黑客群会像蜂群般迅速集结:前端渗透者负责绘制攻击路径图,后门工程师搭建隐蔽撤离通道,而洗钱专家则设计出多层跳转的“数字货币观光路线”。整个过程如同精密的时间胶囊,任务完成后,所有成员立即散入数据迷雾,只留下雇主账户里悄然增长的数字。

数据洪流中的隐匿足迹(The Hidden Traces)

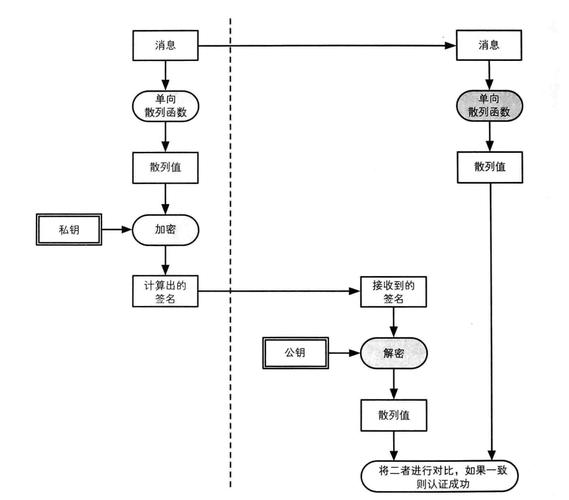

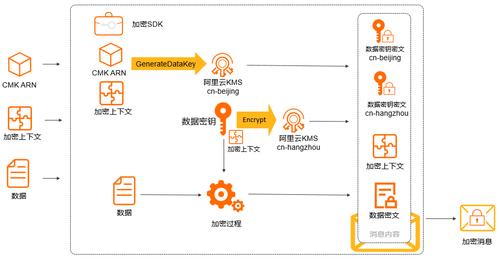

真正的隐秘旅行者深谙“反侦察美学”。他们用虚拟机伪造数十个IP国籍,通过比特币混币器制造资金流向的“海市蜃楼”,甚至利用卫星电话劫持技术,将自己的通信信号伪装成太平洋货轮的航海日志。某个暗网教程如此传授:“要像保护生物特征一样守护你的MAC地址,每次行动前都该给自己做一次数字易容。”

这种隐匿艺术催生了独特的“数字民俗”。在东欧某些黑客论坛,流传着用《爱丽丝梦游仙境》改编的加密寓言;东南亚的匿名开发者则创造了以吴哥窟浮雕为灵感的可视化密文工具。这些文化碎片在加密信道中漂流重组,最终汇聚成黑客社群的“赛博口述史”。

虚拟边界的迷雾(The Ethical Fog)

穿梭于法律盲区的黑客们,发展出一套独特的“道德导航系统”。有人恪守着“不攻击医院和电网”的江湖规矩,也有人将勒索软件视为“数字版威尼斯商人”的契约游戏。某匿名访谈录记载过一个矛盾场景:黑客在盗取企业数据的会顺手修补该系统的其他漏洞,“就像游客带走沙滩贝壳后,不忘清理周边的塑料垃圾”。

这种灰色地带的生存智慧,催生出令人惊叹的技术创造力。为对抗量子计算威胁,某黑客组织研发出基于鸟类迁徙算法的动态加密协议;另一个团队则从玛雅历法中获得灵感,设计出周期性自毁的“时间胶囊服务器”。这些创新如同数字诺亚方舟,在监管风暴中保存着另类文明的基因。

夜幕降临时,某座匿名服务器的指示灯仍在规律闪烁。它或许正在中转东南亚某度假村的客房预订数据,也可能在同步北约演习区的电磁频谱图。加密信道里,新的任务指令正在生成:“目标:冰岛地热电站控制系统;预算:12.7 BTC;要求:留下伪造成极光干扰的日志痕迹。” 而在半个地球外的某个网吧隔间里,年轻人啃着冷披萨,手指在键盘上敲出最后一行伪装代码——这场没有终点的数字漫游,永远在寻找下一个漏洞构筑的风景。

https://www.hzojz.com/ytincropbf/4397.html