揭露黑客免费接单QQ平台业务风险与法律警示

数字游牧时代的秘境探索:当旅行邂逅网络暗流(Digital Nomad Era's Hidden Journey: When Travel Meets Cyber Undercurrents)

在喜马拉雅山脉的晨雾中,一位背包客用手机记录下日照金山的瞬间;于威尼斯水城的黄昏里,年轻情侣通过社交平台分享刚发现的古老咖啡馆。数字技术让旅行变得触手可及,却也悄然编织着一张隐秘的网。那些标榜“免费服务”“即时接单”的虚拟窗口,正以温柔陷阱的姿态,潜伏在每一场说走就走的浪漫背后。

一、虚假攻略的甜蜜陷阱(The Sweet Trap of Fake Travel Guides)

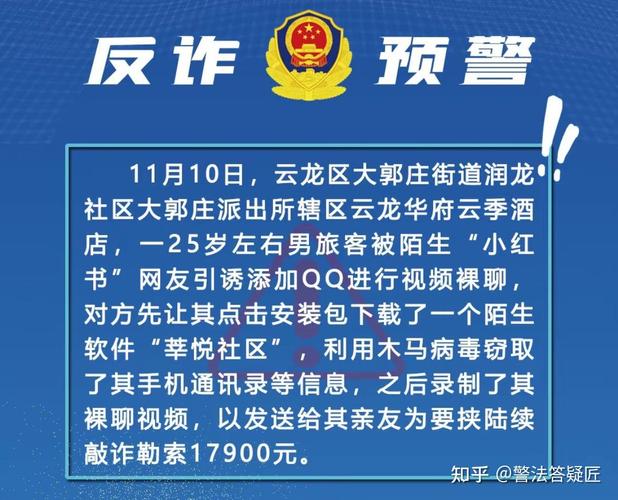

“99%游客不知道的秘境”“本地人才懂的美食地图”——这类标题充斥在各大平台,背后却可能是精心设计的谎言。2024年,某旅游博主揭露了东南亚某海岛“小众打卡点”的真相:所谓“未开发海滩”实为私人领地,游客因轻信攻略误入后,不仅面临高额罚款,更遭遇勒索威胁。这些虚假信息往往出自黑客操控的傀儡账号,它们利用算法精准推送,甚至伪造地理位置和用户评价,将旅行者引入危险区域。

在云南丽江,一位独自旅行的女孩根据网络推荐预订了“本地人专属民宿”,抵达后却发现是偏僻村落中的破旧民房。屋主以“平台信息错误”为由强迫加价,而她试图联系客服时,才发现所谓的“24小时保障QQ群”早已解散。这类案例揭示了一个残酷现实:当旅行者将信任托付给虚拟世界时,数据篡改与信息欺诈正在摧毁探索的纯粹性。

二、免费Wi-Fi背后的数据劫持(Data Hijacking Behind Free Wi-Fi)

巴黎圣母院广场的露天咖啡馆、京都清水寺前的茶寮,公共Wi-Fi已成为现代旅行者的生命线。然而网络安全机构检测发现,某些“景区免费网络”实为黑客搭建的钓鱼热点。曾有摄影爱好者在伊斯坦布尔连接某景点Wi-Fi传输照片,三天后其云端存储的十万张作品被加密勒索,对方精准报出其航班信息和酒店住址。这种数字绑架不仅掠夺创作成果,更将旅者的行踪变成待价而沽的商品。

更隐蔽的危机存在于智能设备间。某旅行团成员在肯尼亚马赛马拉草原使用共享充电宝后,手机相册中突然出现陌生账号上传的野生动物交易记录。这些经过伪装的硬件设备,正成为黑客窃取生物识别信息、金融数据的工具,让自然保护区里的纯粹感动,沦为黑色产业链的。

三、云端相册里的隐形窃贼(Invisible Thieves in Cloud Albums)

当旅行者陶醉于冰岛极光时,黑客可能正在破解其云存储密码。2025年初,某摄影师在社交平台展示北极圈作品后,收到神秘私信:“您拍摄的冰川裂缝坐标已被标注,建议立即删除。”调查发现,其账号遭定向攻击,黑客通过照片元数据获取地理信息,将这些珍贵数据售卖给非法采矿集团。这种技术渗透不仅威胁个人隐私,更让自然奇观沦为商业掠夺的目标。

在秘鲁马丘比丘遗址,考古学家曾检测到异常频段的电磁信号。追踪发现,某些游客佩戴的“智能翻译器”正在秘密扫描古迹结构,将测绘数据传往境外服务器。这些被科技外衣包裹的盗窃行为,正在改写人类文明遗产的保护规则。

四、数字游牧者的自我防护指南(Digital Nomads' Self-Protection Guide)

面对暗流涌动的网络空间,旅行者需建立新型安全素养。在预订土耳其热气球之旅时,应核验运营商官网与第三方平台的信息一致性,警惕“特惠价”背后的支付陷阱;于印度恒河夜祭现场拍摄时,建议关闭手机GPS模块,使用物理贴膜阻隔摄像头扫描。当在亚马逊雨林连接卫星网络时,采用双因子认证和虚拟专用网络,就像给数字行囊加上密码锁。

某些资深旅者开始回归原始记录:用纸质笔记本替代电子备忘录,以拍立得相纸珍藏瞬间。在克罗地亚杜布罗夫尼克古城,出现了专门销毁电子设备的“数字净化小屋”,旅行者可在此将敏感数据刻录进特制金属胶囊,埋入亚得里亚海畔的时光邮箱。

暮色中的撒哈拉沙漠,驼铃与卫星信号共奏交响。某探险队正在沙丘间搭建电磁屏蔽帐篷,他们的领队说:“真正的探索,始于对未知的敬畏。”星光穿透尼龙布幔,在防设备的指示灯上投下细碎光斑,仿佛在提醒每位数字时代的旅者:守护好奇心的纯度,需要比黑客更超前的智慧。

https://www.hzojz.com/meutoh/4391.html